【会員レポート】では、本協会会員の皆さまから寄せられた防災教育実践報告などをご紹介しています。掲載をご希望の方は、事務局まで情報をお寄せください。また、レポートを掲載された方へのご相談や講師派遣依頼につきましても、事務局までお気軽にお問い合わせください。

情報提供者: 岡村 智樹 様(樹実防災株式会社)/個人正会員

ご連絡先: kun7korobi8oki (アットマーク) gmail.com

情報提供日:2019年4月24日

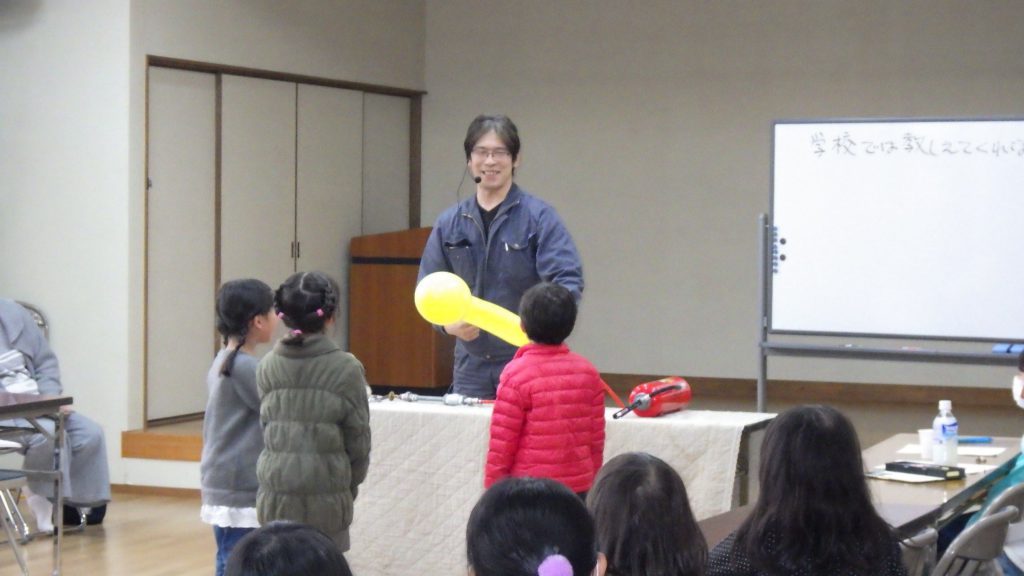

タイトル:消防設備士として「防災教育」を実践

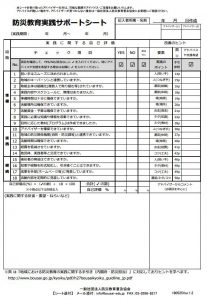

※本レポートは『地域における防災教育の実践の手引き(内閣府・防災教育チャレンジプラン』(PDF/内閣府ホームページ)で示される準備・実践・継続の各段階に合わせて情報提供いただきました。

【準備の段階】

▼実施(依頼)の経緯、きっかけ

私は三十余年間、消防用設備の点検等を通じて、様々な事業所にて「防災訓練」を実施してきました。

その中で思ったのは、小学校や中学校での防災訓練時に私が子供の頃経験した防災訓練内容と然程変化がなかった事でした。しかし近年火災を含む災害が多く、子供たちのような「弱者」が被害に遭うケースを見逃すことが出来ませんでした。

そこで消防用設備等の仕事の傍ら地域の消防団等の活動を通じて学んできたことを、今の子供たちに伝える事により将来大人になったときに地域活動等で役に立ててもらえたらどんなに素晴らしい事なのかと思い始めることにしました。

【実践の段階】

▼実施している内容

① 人の生命が誕生してからの「火の歴史」を通じて、火の大切さや火の怖さを伝えています。人はどうやって「火」を手に入れ活用したのか。それを応用し戦争の武器や原子力発電所爆発等による人や環境への影響を話しています。

② 小学校PTA活動をしていた私は、東日本大震災を経験した宮城県の山下第二小学校と交流があり、当時の校長先生から頂いた被災した校内外の写真数枚を使い、先生の言葉を頂きながら津波の怖さを伝えています。

③ 災害に関する映像を見てもらいます。日本国内において、子供教育に関する防災ビデオ等は非常に少ないため、独自に資料を集めています。例えば、台風等による豪雨で電線が切れるとどうなるか?川で遊んでいると上流から鉄砲水が流れてくると、どのように増水するのか?等です。この映像は実際に感電したり川に流される映像がありますので、事前に学校側と協議して「R15」仕様に編集したものを子供に見せています。

④ 消防用設備等を知る事で、安心感を持たせるために「実験」をします。消火器を子供の目の前で分解して中身を見せ、加圧用ガスを動作させて密封容器の破裂を想像させます。粉末薬剤にも触れてもらい、放射した時に視界が遮られる事を伝えています。スプリンクラーの放出口に膨らませた風船を繋ぎ、バーナーで実際に放出口を動作させます。どのくらいでスプリンクラーが動作し、どのくらい水が出るのかを伝えます。誘導灯にも種類があることを話し、仮設でコンセントに繋いで点灯したものを抜く事(停電)するとどのように付くのか?など、消防設備士の資格を持っている知識を生かしながらお話をしています。

⑤ 「率先避難者たれ!」を伝えます。パニック時における人間の行動学を、子供たちに分かりやすくかみ砕いてお話をします。

⑥ 私は、東日本大震災の時に東京他内で大地震を経験しました。その後の様子(計画停電や物資の不足など)を話します。避難所の様子や海外での避難所の様子を説明し、子供たちや一緒に参加されている大人達に今の地域社会での限界を知ってもらいます。最後に「平常時だからこそ出来る事」と言って終了となります。

毎回、以上の内容で与えられた時間や集まる予定の方々の性別や年齢層によりアレンジしながら実施しています。例えば子育て世代が多い、高齢者が多い、お役所の方が多い等です。事前打ち合わせの時に、古地図を閲覧したり、会場付近を歩いて肌で地域を感じたりもします。

▼参加者の反応

とにかく皆様真剣になります。見るもの聞くものが真新しいのもあると思いますが、終了した後の「質問コーナー」が皆様にとって有意義な時間だと思います。

毎回一番反応が良いのが、「実験」です。腐食した消火器が何故危険なのか。スプリンクラーの放水を聞いて「慌てる事がない」事を知った。誘導灯の見方が分かった等きりがありません。津波の影響がある地域では、「堤防の高さや避難タワーを高くすることより、皆様の心の堤防を高くして下さい」に、納得されています。

【継続の段階】

▼課題に感じていること

私は、NPO等の活動ではなく、自分の仕事(消防用設備等の工事やメンテナンス)をしながら企画・打ち合わせ(現地含む)・資料作成をしています。よって講演活動に関しては有料にしている事です。

情報収集については、各地の防災チームさんや海外の防災関係者と少し繋がりがありますので情報の更新や新ネタ等には助けられています。また、地元の大学の先生等と、要支援者宿泊型防災訓練の企画運営や近所の動物病院院長の「ペット避難」提唱者の方々のお力添えも非常に助けられています。

▼これからの期待や展望

「防災教育は子供から」

私は20年以上前から思い続けていました。今は子供でも20~30年経つと、立派な地域社会の成人です。その時に「防災の心」を持った人間となり、またその方をサポート出来るような防災に対して「強い心」を持てる子供を一人でも多く育成したいと思っています。

防災は決して火災や地震・津波、噴火だけではないと思います。人々に「災い」があることを指します。その災いに対して、直ちに行動出来る方の育成でもあるのです。

「パニック時の行動学」では、約1割程度の人しか正常に直ちに行動を起こす事しかできず、残りの大多数は何も出来ないどころか我を忘れてしまう方もいるのです。 それらを「平常時」に少しでも多くの子供たちにお伝えしたい。それが私の理念です。

カテゴリ:教材・事例紹介